リベルタ

リベルタ僕は1級電気通信工事施工管理技士の試験を受けました。

新しい資格だったため、過去問がなく不安にかられて講習を受講して不合格。

「実際、講習を受けた方がいいの?」

「講習では、実際どんな感じなの?」そんな疑問にお答えします。

自分が悪いのはわかってるけど、クソ講習めえぇぇ!!

ゴホン・・・失礼しました。

僕は令和3年度の1級電気通信施工管理技士を受験しました。

既に取得している資格はこちら。

- 1級電気工事施工管理技士

- 2級土木施工管理技士

- 2級管工事施工管理技士

- 2級電気通信工事施工管理技士

最近では、令和2年度には2級電気通信工事施工管理技士に合格しています。

1級電気通信工事施工管理技士の一次試験はわずか41時間という驚きの短時間勉強法で合格しています。

そんな僕が、はじめて講習を受講し、施工管理の試験に不合格になりました。

正直はずかしいのですが、この経験がこれから受験する人のお役にたてれば幸いです。

この記事では、講習に参加したのにも関わらず、偶然問題が出題されなかったために、特定の講習についてあまり良く書いていません。

そのため、講習が特定されないように記載に細心の注意を払っております。

ご容赦いただきますようお願いいたします。

なぜ講習を受講したのか?

僕は今まで、すべての資格を独学で勉強してきました。

幸いにも電気工事士と施工管理の試験に不合格になったことがありませんでした。

そんな僕が今回に限って講習を受けた理由はこちらです。

今までの施工管理の資格試験に合格しようと思ったら、出題率が高い問題を中心に過去問を勉強をするのが近道でした。

それが・・・・・・

過去問が2年分しかない。

幸い会社が費用を負担してくれるとのことだったので、2日間で3万円の「業界大手のとある講習」を受講しました。

会社としても電気通信工事の技術者は不足していたので、「なんとしても合格して欲しい」気持ちで3万円を投資したのです。

現場仕事が忙しいのですが、最短、最速で合格するために対策講習に申し込んだのです。

1級電気通信工事施工管理技士:二次試験対策講習の金額と内容は?

受講した講習を批判する内容があるため、特定できないように記載しています。ご容赦ください。

1級電気通信工事施工管理技士の二次試験対策講習の金額は約3万円!!

講座の内容は、年配の講師がテキストを念仏のように唱えているだけです。

講習の謳い文句には「演習を多く行いたい方にオススメ!」との文字がおどっていたが、この演習というのは、はたして誰が行う予定だったのだろう・・・・・・。

テキストを読み上げるだけでは講師の価値が低いと言わざるを得ない。

僕は呆然としながら、テキストを棒読みする年配の男性を眺めていました。

それでも、

ここは出る可能性が非常に高いですよ

と言われれば、眠そうな眼を見開き、付箋を貼っては内容をチェックする。

真面目です。

そんな二日間でした。

講習を受講して29箇所に付箋を貼り、僕の初めての資格試験対策講習は終わりました。

僕の率直は感想としては、

- おっさんの念仏に約3万円は高い

- でも、これで試験にでる箇所が絞れるのなら悪くはない

というものでした。

【体験談】講習を信じて後悔。受講後の無意味な勉強方法

実際にどんな風に勉強をしたの?

1級電気通信工事施工管理二次試験が実施されたのは2021年の12月5日です。

講習は1ヶ月半程前の10月下旬に受講しました。

そこから僕が勉強した方法は、

本業も忙しく、正直勉強時間が十分にとれていなかったと思います。

具体的には

当時は長期の出張に出かけていたのですが、その地域ではビジネスホテルがなく、壁の薄い民宿に宿泊するしかありませんでした。

- 廊下を歩く音

- 横の部屋のいびき

- トイレを流す音

- 毎晩飲み会を開いている向かいの部屋

これらに打ち勝ち、集中して勉強ができる時間が夜の12時から1時までの1時間が勝負・・・・・・。

僕はそう考えたのです。

僕は下記の手順で勉強を行いました。

- 付箋を貼った箇所を読み込み

- 関連問題を過去問題集から探す

- 関連問題を解く

- 回答を元にテキストで復習

正直にいえば、時には寝落ちすることもありました。

しかし僕は、付箋をつけた29箇所を一つひとつ丁寧に勉強し、自信がないながらも試験に望める状態にもっていくことに成功しました。

付箋を貼って勉強した様子は下記になります。

「これで合格ラインまでは到達できるハズ・・・・・・。」

試験前日の夜、出張から帰ってきた僕は近くの神社で最後の神頼みをしました。

今回はいつもより勉強不足だったことは認めますが、付箋の箇所は勉強しました。

なにとぞ、なにとぞ合格できますように!!

でも今思えば、講習を過信しすぎていたと反省です。

結果不合格になってしまったのもあり、付箋をつけた箇所の公開は控えさせていただきます。

講習の内容が1問も出題されない。合格者との違いは?

今考えれば、過去に施工管理の試験に落ちたことがないという慢心があったかもしれません。

僕は試験会場に1時間近く早く到着し、気持ちを落ち着かせていました。

そんな折、試験の準備をはじめた僕にひとつの事件が!

時計が・・・今日の朝、時計が止まっている。

これはなにかの暗示なのだろうか・・・・・・。

試験問題をみたら知らない問題ばかり。

試験のあとにテキストを読み返したけど、付箋を貼った29箇所で出題された問題は1問もなかったんだよ。

講習もまじで出来高払いにして欲しいと思ったわ。

そして2022年3月。

僕の元に「不合格」のはがきが届きました。

僕の勤めている会社では9人が講座を受講し、二次試験に合格したのはわずか2名です。

合格した人に話を聞きました。

講習に頼らずにめちゃくちゃ勉強をやった。

ゆるい現場が多くて時間がとれたんだ。

といい、もうひとりは

正直、講習の問題がでなくて焦った。

運がいいことに僕が所属している部署は通信機器を扱っている。

普段の業務で培ってきた知識があったから、地頭の勝負でなんとか合格できたんだと思う。

とのこと。

では、時間がなく講座を受講した人はどうしたら良かったのでしょうか

・・・

「付箋を貼ったら、貼った箇所の取りこぼしがないように勉強をする。」

それは常識です。

合格した人は、講習に頼らずに勉強したり、普段の業務から記述式のヒントを得ていたんだ。

これって講習の意味ある?

僕が選んだ講座、勉強した箇所が間違っていたんだ。

今後の講座・講習はどうする?試験への対策は?

現在の僕は一次試験を通過した1級電気通信工事施工管理技士補です。

二次試験のみ合格すれば良いのですが、今年の講座・講習を受講するか否か、試験の対策はどうするかを書きます。

講座・講習は受講しない

ダメな講習ではなく、別の講習とか講座を受けるの?

僕は決めました。

今年は講座や講習は受講しません。

受講しない理由は、

- 付箋をはることで「そこを勉強しないといけない」気持ちになる

- 合格実績がない

以上の2つの理由です。

結局、令和3年度の試験では講習に振り回されてしまったのは否めなません。

結果論なのはわかっているけど・・・。

試験に出ない問題を勉強してしまった分、むしろ講習を受けなかった方が満遍なく勉強できたとも言える。

試験への対策は地道な努力

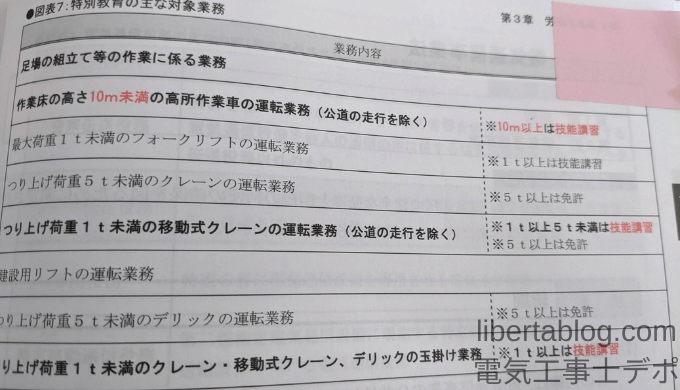

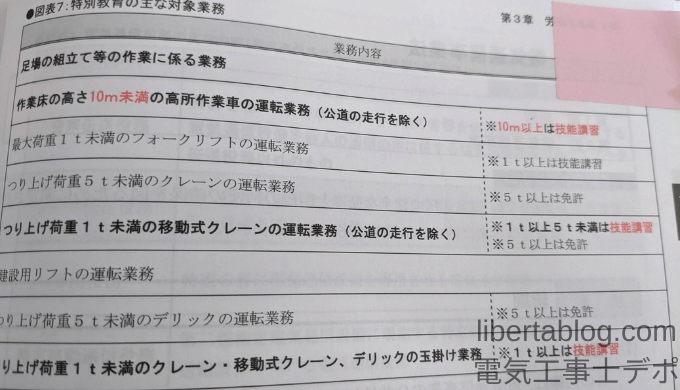

電気通信工事施工管理技士の二次試験は下記の構成になっています。

- 施工体験記述

- 電気通信工事の一般記述

- ネットワーク工程表

- 安全管理

- 電気通信に関する用語説明

- 法規(主に建設業法)

上記の内、他の施工管理試験と共通事項の施工体験記述、ネットワーク工程表、安全管理、法規は絶対に落とせない問題です。

しかしながら、2021年度の試験ではある程度書けたという手応えがあります。

特に施工体験記述、ネットワーク工程表、安全管理は満点に近い出来です。

不合格になってしまった原因は、電気通信の一般記述と用語説明が書けなかったことだと思うんだ。

勉強のとりかかりは、従来の共通事項でエンジンをかけながら、一般記述と用語説明を浅くでも良いので幅広く勉強することが必要だと感じています。

令和3年度の試験では、

- 一般記述で出題されるのは無線やアンテナだと考えていた

- 付箋を貼った用語しか勉強していなかった

ところが出題された内容は”内線電話”の問題・・・。

たしかに使ってることもあるけど、、、「需要は無線でしょ?」と感じざるを得ない状況でした。

要するに「過去問が少ないので、講習を受けても出題される問題は読めない」のです。

だからこそ、幅広く地道に勉強をする必要があると考えています。

>>おすすめのテキストや試験概要を飛ばして「まとめ」を読む。

1級電気通信施工管理技士のテキスト・参考書

僕が参考にするテキストを紹介します。

これから下記のテキストを使って勉強していていきます。

一次試験のときに使用して合格したテキストをベースに勉強を進めます。

「プロが教えるシリーズ」はわかりやすくて、持ち運びに便利なので重宝しました。

次は問題集です。

僕は毎回地域開発研究所の問題集を使っているので、実績重視で今回も採用します。

2021年は6月下旬に最新の問題集が発行されているので、今回も6月下旬を待って購入する予定です。

これは!というテキストがあったら教えてね

>>試験概要を飛ばして「まとめ」を読む。

試験申込・試験日と合格発表・試験地・受験手数料・合格率

1級電気通信施工管理技士の情報を簡潔に説明します。

試験申込

| 申込受付期間 | 令和4年5月6日(金)~5月20日(金) |

試験日と合格発表

1級:一次検定

| 試験日 | 令和4年9月4日(日) |

| 合格発表日 | 令和4年10月6日(木) |

1級:二次検定

| 試験日 | 令和4年12月4日(日) |

| 合格発表日 | 令和5年3月1日(水) |

試験地

1級:一次検定

札幌、仙台、東京、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇の12地区

(試験地については近郊都市も含みます。)

(金沢、熊本地区は当面の間の臨時開催地区)

1級:二次検定

札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区

(試験地については近郊都市も含みます。)

受験手数料

受験手数料は下記の通り

| 第一次検定 | 13,000円 |

| 第二次検定 | 13,000円 |

合計すると26,000円と結構お値段がかかります。

できるだけ一回で合格したいですね。

合格率

合格率は一次試験、二次試験ともに通常は50%程度だといわれていました。

ですので、1回で合格できる人は50%が2回ですので、25%程度の計算です。

しかしです。

令和3年度の試験では二次試験の合格率が急落し、30%程になっています。

前年度の令和2年度から、合格率が19.2%も落ちるって・・

この資格って国としても必要だから新設したんだよね。

建設業としても技術者が不足しているのに、令和3年度ひどすぎない?

詳細は全国建設研修センターのホームページをご覧ください。

まとめ:施工管理技士試験は独学・自力で突破を目指す

令和4年度の僕は独学で試験合格を目指します。

二次試験は例年12月に実施されていますし、幸い一次試験に合格しているので勉強するのは二次試験の内容に絞り込めます。

12月までの間に僕が勉強していることや進捗状況を発信するつもりです。

初めて不合格の屈辱。

なにげにかかる会社からの超絶プレッシャー。

今年こそは、やってやります!

電気通信は今もこれからも社会のインフラです。

はやめにサクッと取得して、僕と一緒に時代の波を乗りこなしてしまいましょう!

どうしても僕の受講した講習を知りたい方はTwitterをフォローの上、DMでお問い合わせください。

電気通信工事施工管理の一次試験を41時間で合格した勉強方法を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。